Альвеолярный протеиноз, дым от барбекю и терапия гранулоцитарно-макрофагальным колониестимулирующим фактором

Альвеолярный протеиноз (АП) относится к редким заболеваниям легких, его распространенность среди населения в целом составляет около 3,7-6,2: 1 000 000. Чаще развитие АП наблюдается в среднем возрасте. Это заболевание характеризуется избыточным накоплением в альвеолах фосфолипидов и белков сурфактанта вследствие нарушения его макрофагально-зависимого клиренса [1,2]. Причиной обычно становится аутоиммунная реакция с формированием антител против гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (ГМ-КСФ), необходимого для обеспечения адекватного альвеолярного клиренса сурфактанта [1,2]. Кроме того, АП может быть обусловлен врожденной патологией, либо развиваться как вторичное состояние на фоне онкогематологических заболеваний, инфекций, воздействия пыли органического или неорганического происхождения. В данной статье мы описываем случай аутоиммунного АП у пациентки, длительно контактировавшей с дымом от барбекю, и успешного применения терапии ГМ-КСФ.

Пациентка 36 лет, страдающая избыточным весом, поступила в пульмонологическое отделение Mayo clinic (США) в связи с развитием одышки и гипоксии, потребовавшей назначения кислородной поддержки.

В анамнезе курение, стаж – 15 пачко-лет; с 15-летнего возраста работала в ресторане, где ежедневно контактировала с дымом от барбекю.

Читать дальше →

Пациентка 36 лет, страдающая избыточным весом, поступила в пульмонологическое отделение Mayo clinic (США) в связи с развитием одышки и гипоксии, потребовавшей назначения кислородной поддержки.

В анамнезе курение, стаж – 15 пачко-лет; с 15-летнего возраста работала в ресторане, где ежедневно контактировала с дымом от барбекю.

Читать дальше →

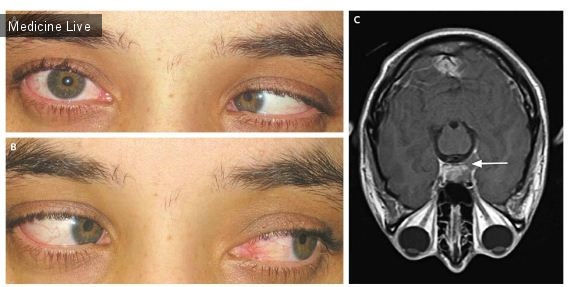

5-летний мальчик привел в действие продувочный пневматический пистолет, держа его на расстоянии 10 см от лица, струя воздуха под давлением попала в правый глаз. Осмотр показал нисходящее смещение правого глазного яблока, эмфизему века и конъюнктивы (фото А). Острота зрения правого глаза снизилась до 20/80. КТ демонстрировала, что воздух от области интраорбитальных и экстраокулярных мышц (стрелки на фото В) распространился до зрительного нерва и внутричерепных структур. При этом повреждения мягких тканей или травматических разрывов обнаружено не было. Через две недели все функциональные расстройства и их морфологические проявления ликвидировались, острота зрения правого глаза увеличилась до 20/20. Данный клинический случай наглядно показывает, что канал зрительного нерва представляет собой прямой путь к головному мозгу.

5-летний мальчик привел в действие продувочный пневматический пистолет, держа его на расстоянии 10 см от лица, струя воздуха под давлением попала в правый глаз. Осмотр показал нисходящее смещение правого глазного яблока, эмфизему века и конъюнктивы (фото А). Острота зрения правого глаза снизилась до 20/80. КТ демонстрировала, что воздух от области интраорбитальных и экстраокулярных мышц (стрелки на фото В) распространился до зрительного нерва и внутричерепных структур. При этом повреждения мягких тканей или травматических разрывов обнаружено не было. Через две недели все функциональные расстройства и их морфологические проявления ликвидировались, острота зрения правого глаза увеличилась до 20/20. Данный клинический случай наглядно показывает, что канал зрительного нерва представляет собой прямой путь к головному мозгу. 34-летняя женщина обратилась за медицинской помощью с жалобами на то, что правая сторона ее лица была гораздо теплее, чем левая, при этом справа наблюдалось увеличенное потоотделение (снимки А и В были сделаны после того, как она совершила пробежку). В процессе сбора анамнеза выяснилось, что 6 лет назад у женщины развилась анизокория с нарушением функции левого зрачка, по результатам обследования был диагностирован синдром тонического зрачка, иначе называемый синдромом Эйди. При актуальном осмотре выявлен левосторонний мидриаз с диссоциацией реакций левого зрачка на свет и близко расположенный раздражитель. После тестового применения пилокарпина наблюдался положительный эффект. Отсутствие Ахиллова рефлекса и нарушение вегетативных функций еще раз подтверждало синдром Эйди. Других признаков симпатической пупиллярной дисфункции или признаков синдрома Горнера выявлено не было. Вероятность структурных повреждений исключили после анализа данных МРТ черепа и шейного отдела позвоночника. Клинических изменений симпатических ганглиев так же не обнаружено. Проявление сегментарного ангидроза или гипогидроза наряду с синдромом Эйди указывает на развитие синдрома Росса, который характеризуется дисфункцией расположенных в ганглиях черепных нервов постганглионарных парасимпатических нейронов и расстройством симпатического отдела ВНС в связи с более распространенным вегетативным нарушением, которое в редких случаях бывает клинически значимым. Заболевание протекает в легкой форме, но возможно появление дисгидротической экземы.

34-летняя женщина обратилась за медицинской помощью с жалобами на то, что правая сторона ее лица была гораздо теплее, чем левая, при этом справа наблюдалось увеличенное потоотделение (снимки А и В были сделаны после того, как она совершила пробежку). В процессе сбора анамнеза выяснилось, что 6 лет назад у женщины развилась анизокория с нарушением функции левого зрачка, по результатам обследования был диагностирован синдром тонического зрачка, иначе называемый синдромом Эйди. При актуальном осмотре выявлен левосторонний мидриаз с диссоциацией реакций левого зрачка на свет и близко расположенный раздражитель. После тестового применения пилокарпина наблюдался положительный эффект. Отсутствие Ахиллова рефлекса и нарушение вегетативных функций еще раз подтверждало синдром Эйди. Других признаков симпатической пупиллярной дисфункции или признаков синдрома Горнера выявлено не было. Вероятность структурных повреждений исключили после анализа данных МРТ черепа и шейного отдела позвоночника. Клинических изменений симпатических ганглиев так же не обнаружено. Проявление сегментарного ангидроза или гипогидроза наряду с синдромом Эйди указывает на развитие синдрома Росса, который характеризуется дисфункцией расположенных в ганглиях черепных нервов постганглионарных парасимпатических нейронов и расстройством симпатического отдела ВНС в связи с более распространенным вегетативным нарушением, которое в редких случаях бывает клинически значимым. Заболевание протекает в легкой форме, но возможно появление дисгидротической экземы.