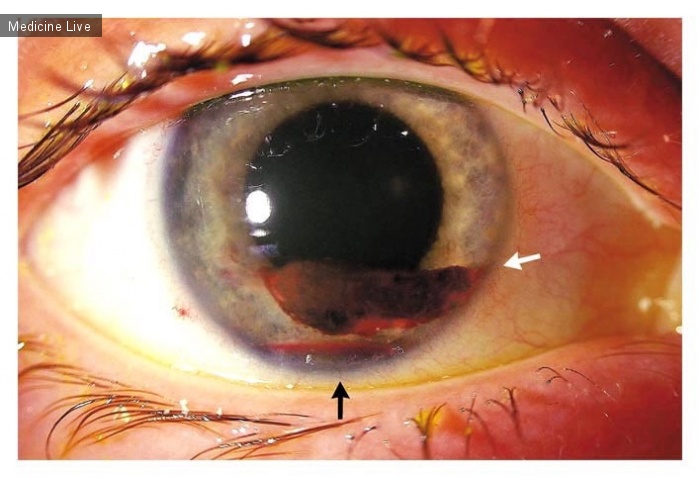

Травма глаза крышкой от бутылки

14-летняя девочка с травматическим повреждением правого глаза, вызванного скручиванием пустой пластиковой бутылки с крышкой. В результате скручивания крышка слетела из-за повышенного давления в бутылке. Зрение пациентки было снижено, ВГД 13 мм.рт.ст. Присутствовала гифема (кровоизлияние в переднюю камеру глаза). Впоследствии зрение постепенно восстановилось с удалением гифемы. На 4 день после травмы пациентка почувствовала сильную боль в глазу и снижение остроты зрения. Сгусток крови в передней камере уменьшился в размере (белая стрелка), гифема слоем 2 мм присутствовала (черная стрелка), однако ВГД возросло до 42 мм.рт.ст. Пациентке провели противоглаукомную терапия. На 9 день — ВГД 48 мм.рт.ст., сильная боль, тошнота, видела лишь движения рук. Показано срочное хирургическое вмешательство — очистить от сгустка крови переднюю камеру.

Давление в глазу возрастало в силу обструкции трабекулярной сети эритроцитами, фибрином, воспалительными клетками. В первый послеоперационный день ВГД 15 мм.рт.ст., зрение улучшилось 20/40 при лечении тимололом. В настоящее время зрение 20/20, ВГД 18 мм.рт.ст.

Читать дальше →