Пациентка 71 года, без серьезных хронических заболеваний в анамнезе, в августе 2013 г была направлена в терапевтическое отделение Vall dґHebron University Hospital (Испания) с жалобами на боли в суставах, которые беспокоили ее на протяжении 1 месяца. Также у нее наблюдалось развитие уплотнения кожи и мягких тканей – данные изменения сначала возникли на нижних конечностях, а затем распространились на туловище и верхние конечности; наиболее выражены они были в дистальных отделах конечностей.

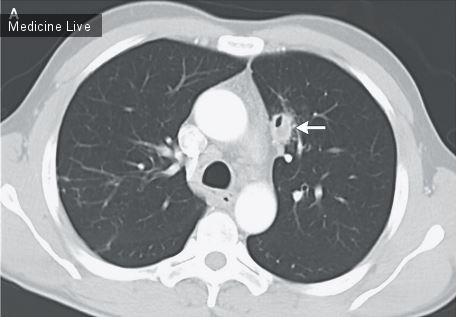

При осмотре отмечалась легкая эритема и отечность нижних конечностей, уплотнение кожи и подкожных слоев на нижних и верхних конечностях, поясничной области и в районе молочных желез. На обоих предплечьях отмечался симптом «желобков» – линейные «вдавления» кожи по ходу поверхностных вен, которые становились более заметными на приподнятой конечности (изображение, стрелками).

В анализах крови отмечалась эозинофилия с абсолютным содержанием эозинофилов до 5,2*10^9/л (норма < 0,7*10^9/л). Выполнена биопсия кожи и скелетных мышц – при гистологическом исследовании определялась макрофагальная, с небольшим количеством эозинофилов, инфильтрация фасций, воспалительные изменения перимизия и выраженная эозинофильная инфильтрация вокруг кровеносных сосудов. Данная картина свидетельствовала об эозинофильном фасциите.

Пациентке проводилась терапия преднизолоном перорально с начальной дозой 1 мг/кг массы тела/сутки, а затем постепенным снижением на 10 мг в течение каждых 2 недель до достижения поддерживающей дозы в 10 мг/сутки. Через 3 месяца после начала лечения глюкокортикоидами в качестве препарата второй линии был назначен метотрексат, на фоне приема которого стало отмечаться быстрое снижение уровня эозинофилов в крови и разрешение изменений кожи. Однако сохранялись, с небольшой положительной динамикой, явления уплотнения подкожных слоев. Со стороны этих изменений явные улучшения стали отмечаться только на 10-й месяц от начала заболевания, в первую очередь в области верхних конечностей (которые была вовлечены в процесс последними). Пациентка продолжала получать метотрексат и глюкокортикоиды.

Эозинофильный фасциит является относительно редким склеродермоподобным заболеванием, впервые описанным Shulman в 1974 г. Для него типично

Читать дальше →

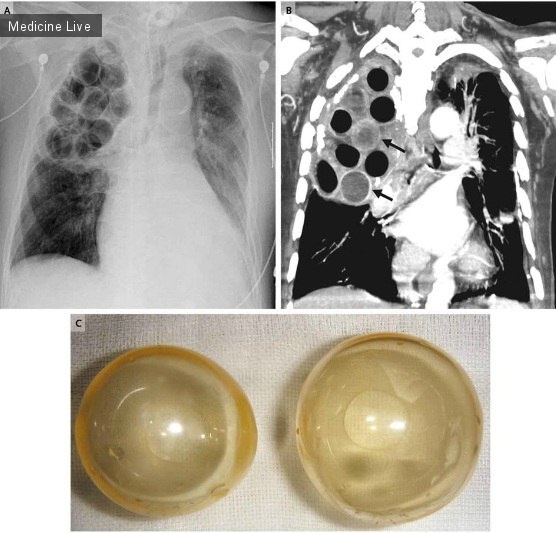

Причиной госпитализации 86-летнего мужчины явились неоднократные приступы септического шока, обусловленные MRSA — пневмонией, вызванной наличием в организме штаммов метициллин-резистентного золотистого стафилококка; впоследствии пациент умер от синегнойного сепсиса и пневмонии. В 1948 году у мужчины был диагностирован туберкулез легких и выполнен экстраплевральный пневмолиз с пломбировкой. В качестве пломбировочного материала для заполнения плевральной полости использовался полиметилметакрилат (акриловые или люцитовые шарики). После пломбировки симптомы туберкулеза легких были устранены, других тяжелых инфекций отмечено не было, пока мужчина не был госпитализирован с подозрением на пневмонию спустя 57 лет. Вскрытие показало, что шарики ПММА, использованные для пломбировки (от 3 до 4 см в диаметре) оказались между слоями волокнистой фиброзной ткани, наблюдалась кальцификация плевры и уменьшение воспалительных процессов в легких, что указывало на пневмонию и остаточные изменения после излеченного туберкулеза; признаки активного туберкулеза легких отсутствовали. Рентгеновский снимок и снимок КТ грудной клетки (фото А и В соответственно) демонстрировали наличие шариков ПММА, большинство из которых было прозрачным. Некоторые же оказались врезавшимися в плевральную полость, внутри шариков была мутная жидкость. При сопоставлении со снимком КТ можно увидеть эти шарики с высокоплотной жидкостью (стрелки на фото В). Данная жидкость и кровь пациента послужили питательной средой для развития синегнойной палочки Pseudomonasaeruginosa. Осложнения, возникшие гораздо позже процедуры пломбировки, представляли собой кровоизлияние, появление инфекции и образование свища.

Причиной госпитализации 86-летнего мужчины явились неоднократные приступы септического шока, обусловленные MRSA — пневмонией, вызванной наличием в организме штаммов метициллин-резистентного золотистого стафилококка; впоследствии пациент умер от синегнойного сепсиса и пневмонии. В 1948 году у мужчины был диагностирован туберкулез легких и выполнен экстраплевральный пневмолиз с пломбировкой. В качестве пломбировочного материала для заполнения плевральной полости использовался полиметилметакрилат (акриловые или люцитовые шарики). После пломбировки симптомы туберкулеза легких были устранены, других тяжелых инфекций отмечено не было, пока мужчина не был госпитализирован с подозрением на пневмонию спустя 57 лет. Вскрытие показало, что шарики ПММА, использованные для пломбировки (от 3 до 4 см в диаметре) оказались между слоями волокнистой фиброзной ткани, наблюдалась кальцификация плевры и уменьшение воспалительных процессов в легких, что указывало на пневмонию и остаточные изменения после излеченного туберкулеза; признаки активного туберкулеза легких отсутствовали. Рентгеновский снимок и снимок КТ грудной клетки (фото А и В соответственно) демонстрировали наличие шариков ПММА, большинство из которых было прозрачным. Некоторые же оказались врезавшимися в плевральную полость, внутри шариков была мутная жидкость. При сопоставлении со снимком КТ можно увидеть эти шарики с высокоплотной жидкостью (стрелки на фото В). Данная жидкость и кровь пациента послужили питательной средой для развития синегнойной палочки Pseudomonasaeruginosa. Осложнения, возникшие гораздо позже процедуры пломбировки, представляли собой кровоизлияние, появление инфекции и образование свища.