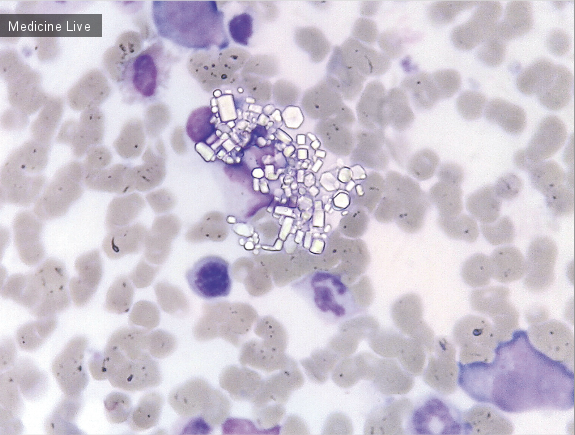

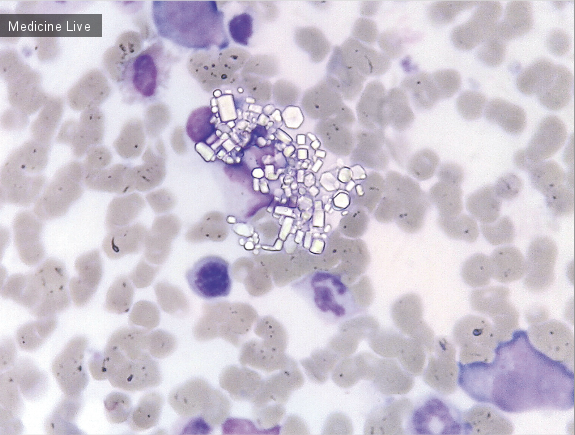

Цистиновые кристаллы в костном мозге

Пациентка, 1 год. В истории болезни задержка роста, анемия легкой степени, гипофосфатемия, гиповитаминоз D, глюкозурия и протеинурия. При исследовании костного мозга было обнаружено увеличенное число макрофагов, содержащих полигональные кристаллы (20%; при норме от 2 до 5%). Данные макрофаги патогномоничны для цистиноза — редкого аутосомно рециссивного расстройства, причиной которого является нарушение депонирования в лизосомах аминокислоты цистеина, обычно мутация возникает в цистинозине — лизосомальном мембранном белке. Свободные цистеины накапливаются в лизосомах клеток, как правило в клетках почек, печени, глаз и мозга. Диагноз ставится при обнаружении цистеиновых кристаллов или при измерении содержания цистеина в составе лейкоцитов. Также кристаллы обнаруживаются в роговице глаз или в костнном мозге; при диагностике цистиноза, они могут отсутствовать у пациентов младше одного года. В данном случае ребенка лечили цистеином, в результате чего клиническиая симптоматика улучшилась; однако, через 8 месяцев был диагностирован цистиноз, ребенок умер от генерализованной инфекции во время нахождения в стационаре.

Ссылка на статью: www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1415736

Ссылка на статью: www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1415736