Появление инфекции спустя 57 лет после пломбировки

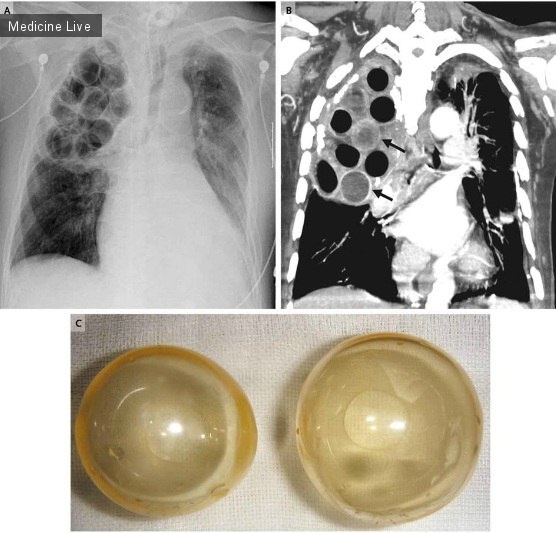

Причиной госпитализации 86-летнего мужчины явились неоднократные приступы септического шока, обусловленные MRSA — пневмонией, вызванной наличием в организме штаммов метициллин-резистентного золотистого стафилококка; впоследствии пациент умер от синегнойного сепсиса и пневмонии. В 1948 году у мужчины был диагностирован туберкулез легких и выполнен экстраплевральный пневмолиз с пломбировкой. В качестве пломбировочного материала для заполнения плевральной полости использовался полиметилметакрилат (акриловые или люцитовые шарики). После пломбировки симптомы туберкулеза легких были устранены, других тяжелых инфекций отмечено не было, пока мужчина не был госпитализирован с подозрением на пневмонию спустя 57 лет. Вскрытие показало, что шарики ПММА, использованные для пломбировки (от 3 до 4 см в диаметре) оказались между слоями волокнистой фиброзной ткани, наблюдалась кальцификация плевры и уменьшение воспалительных процессов в легких, что указывало на пневмонию и остаточные изменения после излеченного туберкулеза; признаки активного туберкулеза легких отсутствовали. Рентгеновский снимок и снимок КТ грудной клетки (фото А и В соответственно) демонстрировали наличие шариков ПММА, большинство из которых было прозрачным. Некоторые же оказались врезавшимися в плевральную полость, внутри шариков была мутная жидкость. При сопоставлении со снимком КТ можно увидеть эти шарики с высокоплотной жидкостью (стрелки на фото В). Данная жидкость и кровь пациента послужили питательной средой для развития синегнойной палочки Pseudomonasaeruginosa. Осложнения, возникшие гораздо позже процедуры пломбировки, представляли собой кровоизлияние, появление инфекции и образование свища.

Причиной госпитализации 86-летнего мужчины явились неоднократные приступы септического шока, обусловленные MRSA — пневмонией, вызванной наличием в организме штаммов метициллин-резистентного золотистого стафилококка; впоследствии пациент умер от синегнойного сепсиса и пневмонии. В 1948 году у мужчины был диагностирован туберкулез легких и выполнен экстраплевральный пневмолиз с пломбировкой. В качестве пломбировочного материала для заполнения плевральной полости использовался полиметилметакрилат (акриловые или люцитовые шарики). После пломбировки симптомы туберкулеза легких были устранены, других тяжелых инфекций отмечено не было, пока мужчина не был госпитализирован с подозрением на пневмонию спустя 57 лет. Вскрытие показало, что шарики ПММА, использованные для пломбировки (от 3 до 4 см в диаметре) оказались между слоями волокнистой фиброзной ткани, наблюдалась кальцификация плевры и уменьшение воспалительных процессов в легких, что указывало на пневмонию и остаточные изменения после излеченного туберкулеза; признаки активного туберкулеза легких отсутствовали. Рентгеновский снимок и снимок КТ грудной клетки (фото А и В соответственно) демонстрировали наличие шариков ПММА, большинство из которых было прозрачным. Некоторые же оказались врезавшимися в плевральную полость, внутри шариков была мутная жидкость. При сопоставлении со снимком КТ можно увидеть эти шарики с высокоплотной жидкостью (стрелки на фото В). Данная жидкость и кровь пациента послужили питательной средой для развития синегнойной палочки Pseudomonasaeruginosa. Осложнения, возникшие гораздо позже процедуры пломбировки, представляли собой кровоизлияние, появление инфекции и образование свища.Источник: www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm0707466

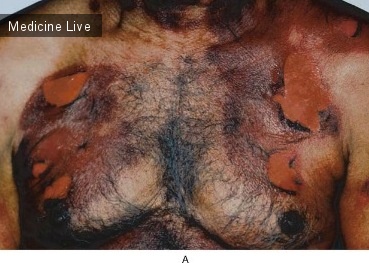

Причиной госпитализации 40-летнего мужчины стал токсический эпидермальный некролиз, поразивший кожный покров грудной клетки (фото А). Синдром развился вследствие реакции организма на прием лекарственного препарата фенитоин в течение 3 недель. Стремительно увеличиваясь в каудальном направлении в течение 3 дней, пораженный участок охватил 50 % поверхности тела, а так же ногти пациента (фото В). Через 48 часов после прекращения приема фенитоина процесс развития кожных поражений был купирован. Постепенно покраснение кожи было устранено, эрозивные очаги воспаления исчезли. Через две недели пациент был выписан из лечебного учреждения.

Причиной госпитализации 40-летнего мужчины стал токсический эпидермальный некролиз, поразивший кожный покров грудной клетки (фото А). Синдром развился вследствие реакции организма на прием лекарственного препарата фенитоин в течение 3 недель. Стремительно увеличиваясь в каудальном направлении в течение 3 дней, пораженный участок охватил 50 % поверхности тела, а так же ногти пациента (фото В). Через 48 часов после прекращения приема фенитоина процесс развития кожных поражений был купирован. Постепенно покраснение кожи было устранено, эрозивные очаги воспаления исчезли. Через две недели пациент был выписан из лечебного учреждения.