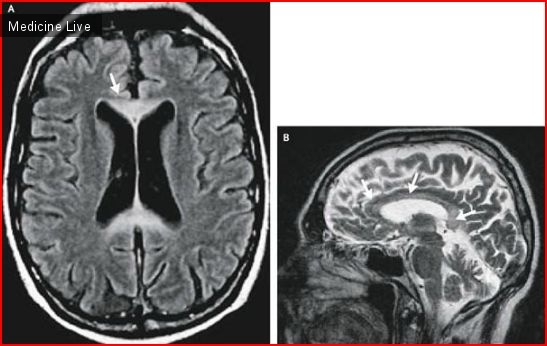

Болезнь Маркиафа-Бигнами

45-летний мужчина, страдающий хроническим алкоголизмом, был найден дома в спутанном сознании. При поступлении был проведен неврологический осмотр и выявлены дезориентация, персеверация, дизартрия, апраксия, периферическая сенсорная невропатия и выраженная ригидность всех четырех конечностей. Результаты анализов: средний объем эритроцитов (MCV) 99 μm3, концентрация сывороточной γ-глутамилтрансферазы – 133 Ед/л ( норма – от 5 до 53), а концентрация сывороточного тиамина – 63 нмоль/л ( норма – от 70 до 185). С помощью МРТ головного мозга была выявлена мозговая и мозжечковая атрофия и диффузная опухоль мозолистого тела в аксиальной проекции (снимок А, стрелка) и в сагиттальной (снимок В, стрелка). Результаты указывали на болезнь Маркиафа-Бигнами. Очевидного снижения коэффициента диффузии не было и поражение за пределами мозолистого тела также отсутствовало. Внутривенно был введен тиамин (100 мг) с клиническим и радиологическим улучшением.

Читать дальше →