Плеоморфная аденома околоушной слюнной железы

Пациент 64 лет, обратился в оториноларингологическое отделение Inselspital Bern (Швейцария) с жалобами на наличие безболезненного образования в правой околоушной области, которое постепенно увеличивалось в размерах в течение нескольких лет.

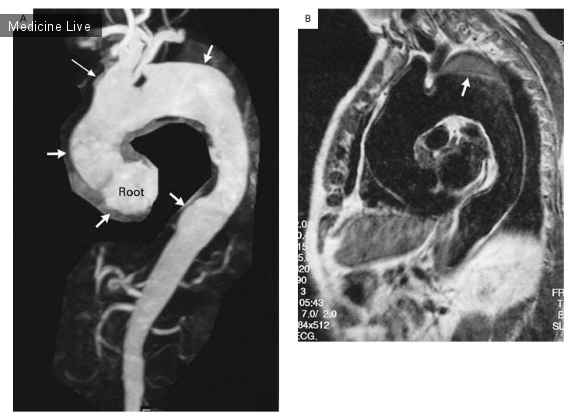

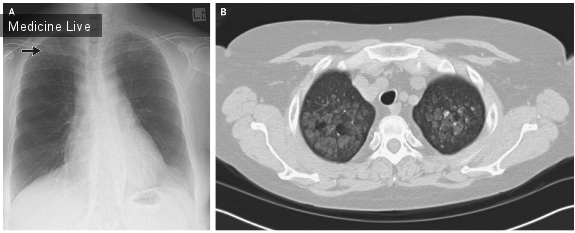

При физикальном обследовании в указанной области определялся крупный, подвижный узел плотной консистенции (изображение А). Признаков нарушений функций правого лицевого нерва выявлено не было. Результаты тонкоигольной аспирационной биопсии подтверждали диагноз плеоморфной аденомы. На МРТ наблюдалась характерная для этой доброкачественной опухоли слюнных желез картина «смешанного состава» (изображение В, звездочкой и треугольником отмечены различные компоненты образования).

Читать дальше →

При физикальном обследовании в указанной области определялся крупный, подвижный узел плотной консистенции (изображение А). Признаков нарушений функций правого лицевого нерва выявлено не было. Результаты тонкоигольной аспирационной биопсии подтверждали диагноз плеоморфной аденомы. На МРТ наблюдалась характерная для этой доброкачественной опухоли слюнных желез картина «смешанного состава» (изображение В, звездочкой и треугольником отмечены различные компоненты образования).

Читать дальше →