Пациентка 45 лет, без хронических заболеваний в анамнезе, обратилась в офтальмологическое отделение Hospital Tainan (Тайвань), с жалобами на постепенное снижение зрения в обоих глазах, которые беспокоили ее на протяжении 6 месяцев.

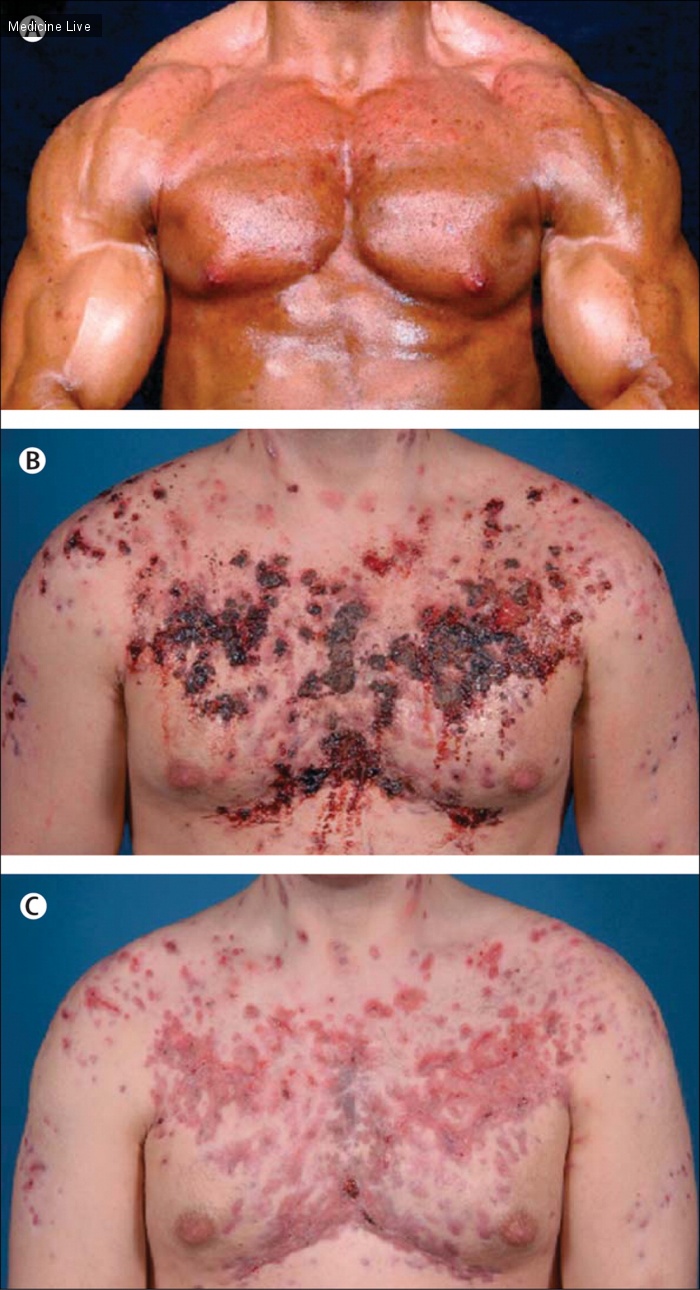

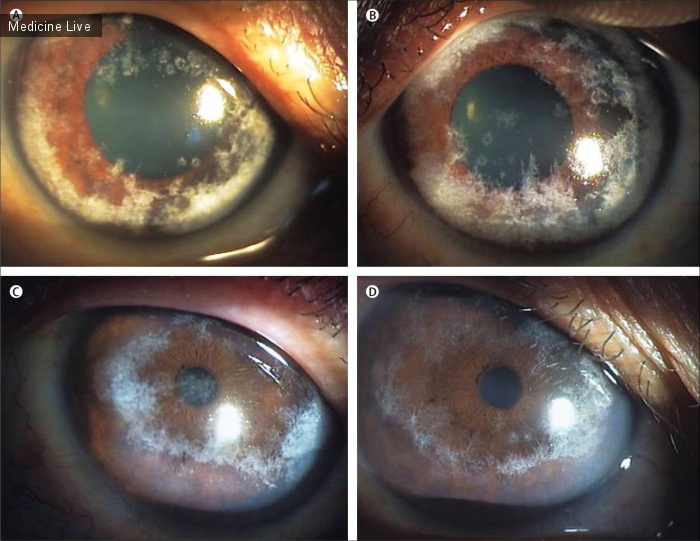

Острота зрения при наилучшей коррекции в обоих глазах составляла 20/30 (около 0,6 по децимальной шкале). При осмотре глаз с помощью щелевой лампы, в роговице обоих глаз, преимущественно в периферической части, определялись депозиты мелкокристаллической субстанции (изображения А и В). Остальные результаты офтальмологического обследования были в пределах нормы.

На основании выявления полихроматичных роговичных депозитов с высокой отражательной способностью было заподозрено наличие моноклональной гаммапатии. Концентрация IgG в сыворотке составляла 30,3 г/л (норма 8,1 – 16,9 г/л), при электрофорезе сыворотки установлено наличие моноклональной гаммапатии с легкими цепями IgG каппа-типа. Пациентка была направлена в гематологический центр, где, после дополнительного обследования и выполнения биопсии костного мозга, был установлен диагноз множественной миеломы. Было начато лечение талидомидом; какого-либо специфического офтальмологического лечения не применялось.

На протяжении последующих 7 лет, на фоне поддерживающей терапии низкими дозами талидомида, пациентка продолжала регулярно приходить на обследование в офтальмологическое отделение. Острота зрения оставалась стабильной. Наблюдалось постепенное

Читать дальше →