Диплопия у пациента с ВИЧ

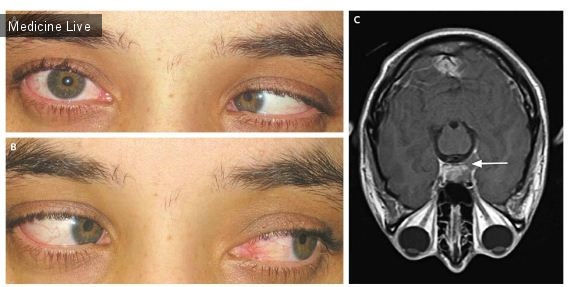

25-летний мужчина с вирусом иммунодефицита человека, получавший высокоактивную антиретровирусную терапию, обратился в клинику в связи в диплопией и головой болью в течение недели. Количество СD4 218 клеток на мм3, вирусная нагрузка 50000 копий на миллилитр. Неврологическое обследование выявило нарушение отведения правого глазного яблока в горизонтальной плоскости, что свидетельствует об изолированном параличе правого отводящего нерва (взгляд направо, панель А; взгляд налево, панель В). Исследование других черепных нервов патологии не выявило. Остальные моторные и сенсорные функции не нарушены.

Пациент сообщил о боли в пояснице и запорах в течение предыдущей недели. Недержания мочи и кишечного содержимого в анамнезе не было.

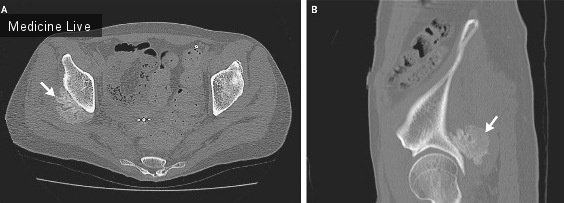

На снимке, полученном в результате гадолиний-контрастируемого магнитно-резонансного исследования, определяется образование, незначительно накапливающее контраст и заполняющее расширенный правый кавернозный синус (панель С, стрелка). На снимке поясничного отдела позвоночника определяется скопление с аналогичными радиологическими характеристиками, связанное с вентральной эпидуральной областью. При биопсии последнего, обнаружена диффузная В-крупноклеточная лимфома. Была начата химиотерапия по схеме, включавшей циклофосфамид, доксорубицин, винкристин, преднизолон параллельно с моноклональными антителами (ритуксимаб). В результате вовлечения спинного мозга отмечалась прогрессирующая слабость нижних конечностей. Ответ на лучевую и кортикостероидную терапию был неудовлетворителен и спустя 3 месяца пациента не стало.

Читать дальше →