Воздух в мочевыводящих путях

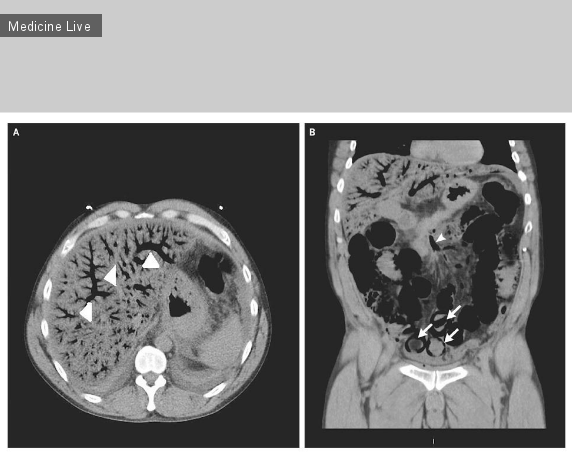

Пациентка 53 лет, доставлена в стационар по поводу болей в низу живота, дизурии в течение недели. Повышения температуры тела не отмечалось. Рентгенография ОБП показала наличие воздуха в почечных лоханках, мочеточниках и мочевом пузыре (см. стрелки). В лабораторных данных: повышение уровня глюкозы (519 мг/дл или 28.8 ммоль/л), С-реактивного белка (37.1 мг/л) и креатинина крови (1.6 мг/дл или 141 µмоль/л), а также лейкоцитоз 11.9×10*3 в мм. куб. КТ подтвердила рентгенологически выявленный эмфизематозный цистит. Посев мочи дал рост Escherichia coli, и пациентке был проведен курс антибиотикотерапии с хорошим результатом.

Пациенты с сахарным диабетом предрасположены к инфекции мочевыводящих путей с осложнениями – такими, как эмфизематозный цистит, видимо, связанный с переработкой глюкозы патогенными бактериями и грибами.

Читать дальше →