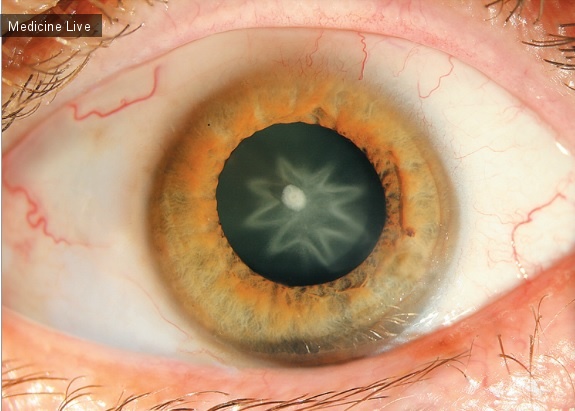

Хориоретинальная гранулема при туберкулезе

17-летний юноша доставлен в отделение неотложной помощи с признаками ухудшения зрения правым глазом на протяжении 48-ми часов. Была определена острота зрения: правый глаз — 6/24 и левый глаз — 6/6. В правом глазу отмечалось небольшое кровоизлияние в стекловидное тело. В течение следующего месяца преретинальное кровоизлияние было удалено, и выявлена васкуляризированная хориоретинальная гранулема в верхне-темпоральном квадранте. Также была отмечена серозная отслойка сетчатки с выраженным экссудатом, что указывало на активное поражение (А). Физикальный осмотр не выявил других отклонений, анамнез пациента был ничем не примечательный, за исключением предшествующего контакта с больным активным туберкулезом легких. Был заподозрен туберкулезный хориоретинит. Несмотря на то, что рентгенография грудной клетки была нормальной, противотуберкулезная терапия была начата на основании анамнеза и сильно положительных результатов кожных туберкулиновых проб с очищенным белком.

Читать дальше →