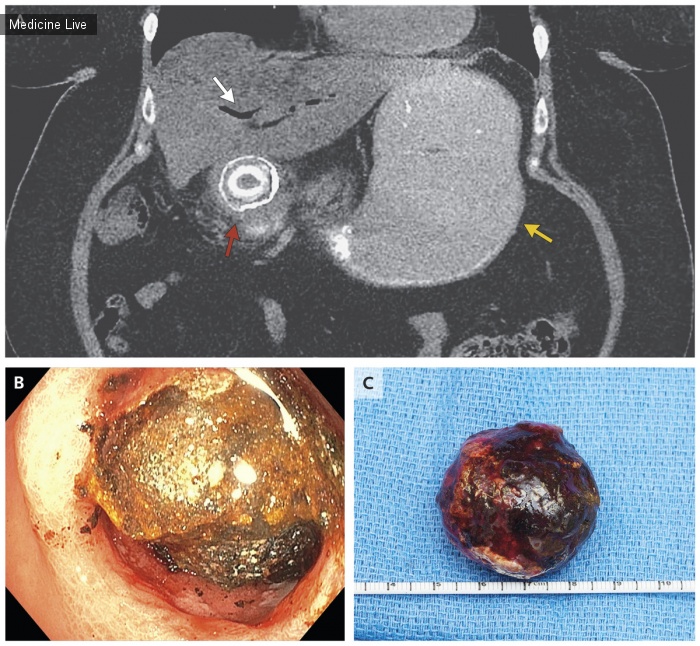

Синдром Бувере

57-летняя женщина поступила в отделение неотложной помощи с двухнедельной тошнотой и рвотой. В течение предыдущего месяца у нее были периодические приступы боли в правом верхнем квадранте живота. При осмотре брюшной полости выявлен вздутый живот со снижением кишечных шумов и легкой болезненностью в эпигастрии без признаков брюшины. Компьютерная томография брюшной полости (панель А) выявила пневмомобилию (белая стрелка), вздутие желудка (желтая стрелка) и желчный камень, закупоривающий проксимальный отдел двенадцатиперстной кишки (красная стрелка). Синдром Бувере — редкая форма желчнокаменной непроходимости кишечника, которая характеризуется обструкцией выходного отдела желудка, вызванной попаданием желчного камня в привратник или проксимальный отдел двенадцатиперстной кишки после его прохождения через холецистодуоденальную фистулу. У пациентов с желчнокаменной илеусом могут наблюдаться рентгенологические признаки триады Риглера (т. е. пневмомобилия, тонкокишечная непроходимость и эктопический желчный камень). У пациента была предпринята попытка механической литотрипсии с эндоскопическим удалением камня (панель Б); однако процедура оказалась неудачной и осложнилась перфорацией проксимального отдела двенадцатиперстной кишки. Затем пациенту была выполнена открытая лапаротомия для восстановления перфорации двенадцатиперстной кишки и удаления смешанного желчного камня размером 4,4 см в наибольшем измерении (панель С). Симптомы у нее полностью исчезли, и ее выписали домой через 15 дней после госпитализации.

Источник: www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1711592

Перевод: Казибекова М.Н.