Вывих акромиально-ключичного сочленения

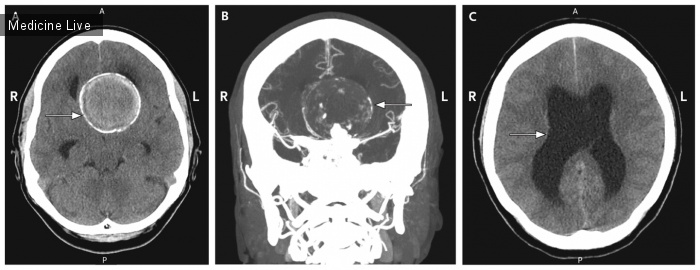

30-летний мужчина обратился в отделение скорой помощи после падения в результате потери равновесия. По словам пациента, падение пришлось на левое плечо. При осмотре его жизненные показатели были в норме, но на задней стороне плеча пальпировалось опухшее уплотнение (изображение А и В). Отведение плеча было ограничено и сопровождалось сильной болью. Нейрососудистые показатели той же руки и кисти были в норме, не отмечено болевой чувствительности грудино-ключичного сустава. Рентгенограмма левой руки показала полное отделение акромиально-ключичного сустава (изображение С). Травма была классифицирована, как вывих акромиально-ключичного сустава IV типа по классификации Роквуд (вывих акромиально-ключичного сустава, разрыв суставной капсулы и акромиально-ключичной и клювовидно-ключичной связок со смещением дистальной части ключицы кзади к трапециевидной мышце). Пациенту было произведено закрытое вправление акромиально-ключичного сустава.

Читать дальше →