Симптом "гора Фудзи"

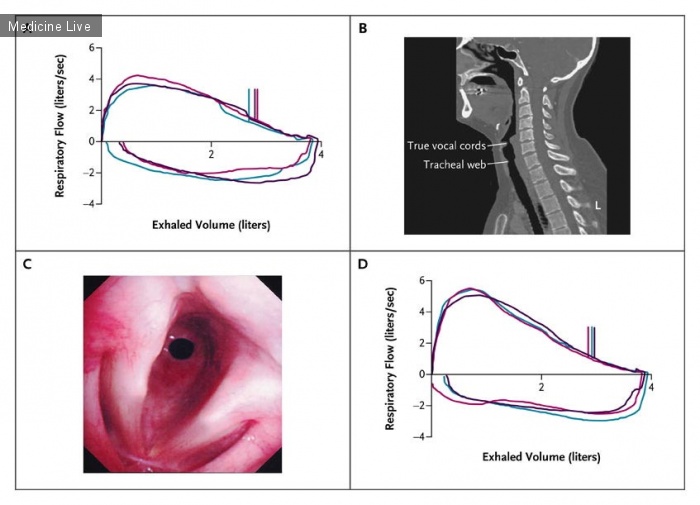

53-летняя женщина была госпитализирована по причине прогрессирующего правостороннего гемипареза и афазии. Компьютерная томография головного мозга показала супратенториальное объемное образование. Биопсия, проведенная через трепанационное отверстие, позволила диагностировать В-клеточную первичную лимфому центральной нервной системы. Дальнейшая системная терапия кортикостероидами и метотрексатом привела к стабилизации клинического состояния, но спустя 6 недель у пациентки стала проявляться дезориентация и летаргия. Повторная компьютерная томография указывала на большое скопление воздуха, сдавливающее лобные доли головного мозга, что было проявлением КТ-симптома под названием «гора Фудзи» (the Mount Fuji sign). На снимке участки темного (черного) цвета в лобной области отображают интракраниальное скопление воздуха в субдуральном пространстве. В процессе ревизии области ранее проведенной трепанации обнаружен свищ размером с игольное ушко, который и послужил механизмом интракраниального проникновения воздуха с последующим появлением напряженной пневмоцефалии.Тяжелая форма пневмоцефалии может возникнуть после нейрохирургических оперативных вмешательств, перкутанного облучения, посттравматической ликвореи или же спонтанно. Несмотря на то что небольшие скопления воздуха, как правило, резорбируются, не вызывая осложнений, напряженная пневмоцефалия с прогрессирующим поступлением воздуха в интракраниальную область, может привести к серьезным клиническим ухудшениям. Характерным на КТ-снимке считается изображение, напоминающее силуэт вулкана Фудзи, заостренная пиковая точка которого является индикатором значительного сдавления лобных долей.

53-летняя женщина была госпитализирована по причине прогрессирующего правостороннего гемипареза и афазии. Компьютерная томография головного мозга показала супратенториальное объемное образование. Биопсия, проведенная через трепанационное отверстие, позволила диагностировать В-клеточную первичную лимфому центральной нервной системы. Дальнейшая системная терапия кортикостероидами и метотрексатом привела к стабилизации клинического состояния, но спустя 6 недель у пациентки стала проявляться дезориентация и летаргия. Повторная компьютерная томография указывала на большое скопление воздуха, сдавливающее лобные доли головного мозга, что было проявлением КТ-симптома под названием «гора Фудзи» (the Mount Fuji sign). На снимке участки темного (черного) цвета в лобной области отображают интракраниальное скопление воздуха в субдуральном пространстве. В процессе ревизии области ранее проведенной трепанации обнаружен свищ размером с игольное ушко, который и послужил механизмом интракраниального проникновения воздуха с последующим появлением напряженной пневмоцефалии.Тяжелая форма пневмоцефалии может возникнуть после нейрохирургических оперативных вмешательств, перкутанного облучения, посттравматической ликвореи или же спонтанно. Несмотря на то что небольшие скопления воздуха, как правило, резорбируются, не вызывая осложнений, напряженная пневмоцефалия с прогрессирующим поступлением воздуха в интракраниальную область, может привести к серьезным клиническим ухудшениям. Характерным на КТ-снимке считается изображение, напоминающее силуэт вулкана Фудзи, заостренная пиковая точка которого является индикатором значительного сдавления лобных долей.

Читать дальше →