ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА И КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ ПО ДАННЫМ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕГИСТРА

Рогова Л. С., Фетисова Е. В., Ярошевич М. И., Черных Т. М.

Воронежская государственная медицинская академия

им. Н. Н. Бурденко

Кафедра госпитальной терапии (зав.каф. д. м. н., проф. Минаков Э. В.)

Научный руководитель д. м. н. проф. Черных Т. М.

Ревматоидный артрит (РА) — хроническое заболевание, ведущее к снижению качества жизни и ограничению трудоспособности пациентов. Течение РА осложняется сопутствующими заболеваниями, а также развитием осложнений, связанных с проводимой терапией. Поэтому проблема РА является актуальной не только для ревматологов, но и для врачей-интернистов.

Цель исследования: Изучение особенностей течения РА и структуры сопутствующей патологии для выявления факторов риска и профилактики осложнений, связанных как с самим заболеванием, так и с проводимой терапией.

Задачи:

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

1. Провести комплексную оценку течения РА на примере когорты больных; оценить особенности и эффективность проводимой терапии;

2. Провести анализ индекса массы тела (ИМТ);

3. Оценить характер коморбидной патологии у больных РА.

Материалы и методы: В исследование включены 60 пациентов, которые находились на лечении в ревматологическом отделении БУЗ ОКБ №1 в ноябре-декабре 2012г и включены в стационарный регистр. Протокол исследования одобрен ЛЭК.

В зависимости от длительности заболевания выделены группы больных с ранней, развернутой и поздней стадией заболевания. Рентгенографическая стадия процесса определялась по Штейнброкеру. В оценке активности процесса учитывались клинико-лабораторные параметры: число болезненных (ЧБС) и число припухших суставов (ЧПС), уровень СОЭ и СРБ, показатели визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), продолжительность утренней скованности. Иммунологический вариант определялся по значениям РФ, АЦЦП. В оценке функционального класса (ФК) учитывались способность к самообслуживанию, занятию непрофессиональной и профессиональной деятельностью.

Оценка ИМТ проводилась по формуле ИМТ = вес (кг)/рост (м)2

Результаты и обсуждение:

В группе исследования (n=60) было 47 женщин-78,3 % (из них трудоспособного возраста 33 чел-55%) и 13 мужчин-21,7%, в том числе трудоспособного возраста 11 чел-18,3%.

Ранняя стадия заболевания с длительностью до 1 года отмечалась у 16 больных (26,7%), из них у 10 женщин (21,3%) и у 6 мужчин (46,2%); развернутая стадия с длительностью от 1 до 2 лет — у 7 пациентов (11,7%), из них 5 женщин (10,6%) и 2 мужчин (15,4%); 37 человек (61,7%) имели позднюю стадию заболевания с длительностью свыше 2-х лет, из них 32 женщины (68%) и 5 мужчин (38,5%). В группе с поздней стадией более 10 лет болели 15 чел (25%), из них 13 женщин (27,6%) и 2 мужчин (15,4%).

Частота встречаемости утренней скованности с продолжительностью до двух часов не отличалась существенно у женщин и мужчин. Однако длительность утренней скованности более 2 часов чаще встречалась у женщин: 24 чел (51%) имели данные симптомы.

При исследовании 28 суставов среднее число болезненных суставов (ЧБС) составило 12,2 (43,9%): 12,9 (46%) у женщин, 9,5 (33,9%) у мужчин; среднее число припухших суставов (ЧПС) составило 6,8 (24,3%): 7,7 (27,5%) у женщин, 3,6 (12,9%) у мужчин.

Выраженность болевого синдрома по ВАШ: минимум до 35 – 4 женщины (8,5%) и 1 мужчина (7,7%); средней интенсивности (35-50) 25 женщин (53,2%) и 9 мужчин (69,2%); максимальной выраженности более 50 имели 18 женщин (38,3%) и 3 мужчин (23%).

Лабораторные исследования выявили: повышение СРБ — у 25 человек (41,7%), ускорение СОЭ отмечалось у 15 больных (25% всех пациентов), лейкоцитоз — у 9 человек (15%).

Серопозитивный РА по РФ выявлен у 85% больных (51 чел), из них 41 женщина (87,2%) и 10 мужчин (76,9%), в том числе у 80% больных выявлен АЦЦП(+).

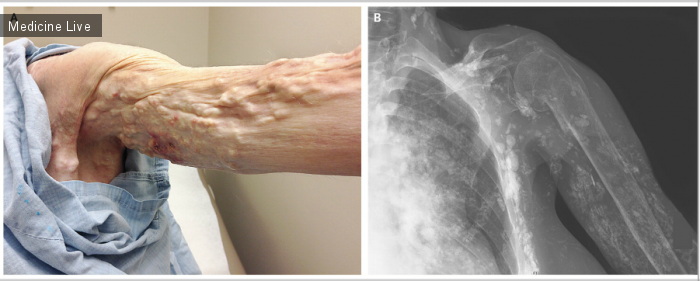

При рентгенологическом обследовании эрозии костной ткани выявлены у 35 пациентов — 58,3% от общего числа больных — у 27 женщин (57,4%) и у 8 мужчин (61,5%). Из них у 21 пациента — 35% (у 18 женщин — 38,3% и у 3 мужчин — 23%) имелись выраженные деформации суставов по типу ульнарной девиации, шеи лебедя, пальцев в виде пиджачных пуговиц, что характерно для развернутой и поздней стадий заболевания.

В группе наблюдения (n=60) функциональный класс (ФК) II выявлен у 50 человек (83,3% всех больных), из них 40 женщин (85,1% всех женщин) и у 10 мужчин (76,9% всех мужчин). ФК III имели 5 пациентов (8,3%) и ФК I — 5 человек. Комплексная характеристика пациентов с РА указана в табл 1.

Табл. 1 Основные клинико-лабораторные и инструментальные показатели больных РА

Показатели Жен.

абс. (%) Муж.

абс. (%) Всего

абс. (%)

Ранняя стадия 10 21,3% 6 46,2% 16 26,7%

Развернутая стадия 5 10,6% 2 15,4% 7 11,7%

Поздняя стадия

из них более

10 лет

32

13 68,0%

27,6% 5

2 38,5%

15,4% 37

15 61,7%

25%

Утрен. скованность:

До 30 мин 5 10,6 2 15,4 7 11,7

30-60 мин 9 19,1 4 30,8 13 21,6

1-2 часа 5 10,6 2 15,4 7 11,7

Более 2 часов 24 51,0 2 15,4 26 43,3

ЧБС средн к-во от 28 12,9 46 9,5 33,9 12,2 43,9

ЧПСсредн к-во от 28 7,7 27,5 3,6 12,9 6,8 24,3

ВАШ:

Минимальная(до 35) 4 8,5 1 7,7 5 8,3

Средняя (35-50) 25 53,2 9 69,2 34 56,7

Выраженная(>50) 18 38,3 3 23,0 21 35,0

Повышение СРБ 21 44,9 4 30,8 25 41,7

Повышение СОЭ 10 21,3 5 38,5 15 25,0

Лейкоцитоз 8 17,0 1 7,7 9 15,0

Серопозитивный РА 41 85,1 10 76,9 51 83,3

Эрозии рентгеногр. 27 57,4 8 61,5 35 58,3

Деформ. суставов 18 38,3 3 23,0 21 35,0

ФК I 3 6,4 2 15,4 5 8,3

ФК II 40 85,1 10 76,9 50 16,7

ФК III 4 8,5 1 7,7 5 8,3

В группе наблюдения (n=60) 42 пациента (70%) получали болезнь-модифицирующие препараты (метотрексат в дозе 10-15 мг/нед принимали 36 чел-60%, сульфасалазин в дозе 2 г/сут 4 чел-6,7%, лефлюномид 2 мг/сут 2 чел-3,3%). 17 человек принимали только глюкокортикоиды (ГК) в дозе 2,5-30 мг/сут. Одному пациенту проведена терапия ритуксимабом 1000 мг №2 — 3 курса. Большинство пациентов — 55 человек (91,7%) получали также симптоматическую терапию (неселективные НПВС 45 чел — 75%, ингибиторы ЦОГ2 — 10 чел — 16,7%). Несмотря на терапию метотрексатом в дозе 10-15 мг/нед, 6 чел (16,7%) из всех пациентов, принимавших метотрексат, находились в активной фазе заболевания.

В исследуемой когорте больных РА выявлена сопутствующая патология, структура которой представлена в таблице 2.

Табл. 2 Структура сопутствующей патологии у больных РА

Сопутствующие заболевания Жен абс % от жен Муж абс % от муж всего % от всех б-х

АГ 17 31,9 5 38,4 22 36,7

Ожирение 12 25,5% 4 30,8% 16 26,7

Серд-сосуд. забол. 16 40,4 4 23,0 20 33,3

Сахарный диабет 1 2,1 1 7,7 2 3,3

Геморрагии 11 23,4 2 15,4 13 21,7

Панкреатит 12 25,5 1 7,7 13 21,7

Гепатиты 2 4,3 0 0 2 3,3

Пептические язвы 6 12,8 3 23,0 9 15,0

Хр. бронхит 7 14,9 2 15,4 9 15,0

Остеопороз 11 23,4 3 23 14 23,3

И у женщин, и у мужчин в структуре сопутствующих заболеваний преобладали артериальная гипертензия (в 36,7% случаев) и другая сердечно-сосудистая патология (33,3%), ожирение (26,7%) и остеопороз (23,3%).

Исследование ИМТ у пациентов с РА выявило его повышение в значительном количестве случаев, что отражено в табл. 3

Табл. 3 ИМТ у пациентов с РА

возраст всего 18,5-25,0

НОРМА

Абс % 25-30

Предожир

Абс % 30-35

1 ст ожир

Абс % 35-40

2 ст ожир

Абс % Более 40 3 ст ожир

Абс %

20-29 3 3 5,0 0 0 0 0

30-39 0 7 11,8 1 1,7 1 1,7 0 0

40-49 9 0 5 8,3 3 5,0 1 1,7 0

50-59 22 7 11,8 6 10,0 5 8,3 1 1,7 2 3,3

Трудос Возр. 44 17 28,3 12 20,0 9 15,0 2 3,3 2 3,3

60-69 9 3 5,0 5 8,3 0 0 1 1,7

70-79 7 3 5,0 2 3,3 1 1,7 0 1 1,7

Нетруд

Возр. 16 6 10,0 7 11,8 1 1,7 0 2 3,3

Итого 60 23 38,3 19 31,9 10 16,7 2 3,3 4 6,7

Обращает на себя внимание повышение ИМТ преимущественно у лиц трудоспособного возраста (35 из 60 чел, 58,3%): у 28 женщин — 80% и у 7 мужчин — 20%. Это делает проблему избыточной массы тела и ожирения особенно актуальной, причем женщины с повышением ИМТ составляют 59,6% от всех женщин, а мужчины 53,8% от всех мужчин. Ожирение часто сочетается с другой сопутствующей патологией, такой как АГ, остеопороз либо их сочетание, что утяжеляет течение основного заболевания. На постоянном приеме преднизолона находились 3 женщины-8,6% и 2 мужчин-5,7%, имевшие повышенный ИМТ. 5 женщин (14,3%) и 3 мужчин (8,6%) имели АГ.

Выводы:

РА является серьезной проблемой ревматологии и внутренней медицины в целом. Социальная значимость проблемы определяется высоким процентом в группе больных лиц трудоспособного возраста, выраженными функциональными нарушениями с развитием ФК II и ФК III у большинства больных. Tечение РА характеризуется средней и высокой степенью активности, наличием РФ и АЦЦП, прогрессирующим течением с развитием эрозивного процесса у преобладающего числа больных РА, что приводит к выраженным функциональным нарушениям.

Результаты оценки характера и эффективности проводимой терапии свидетельствуют об отсутствии у ряда больных постоянного приема болезнь-модифицирующих препаратов (необходимых в соответствии со стандартом ведения) либо о недостаточной их дозе, что не позволяет индуцировать клинико-медикаментозную ремиссию и влияет на качество жизни пациента.

Тяжесть течения заболевания усугубляется наличием коморбидной патологии у 92% больных РА, в структуре которой преобладают сердечно-сосудистая патология, ожирение и остеопороз. Показатели ИМТ, превышающие нормальные значения, отмечаются у 58,3% больных РА. Наличие коморбидной патологии определяет необходимость постоянной комплексной терапии, а следовательно, изучения лекарственного взаимодействия для профилактики медикаментозных осложнений.

Таким образом, РА является мультидисциплинарной проблемой. Изучение факторов риска социально значимых неинфекционных заболеваний с целью их профилактики и своевременной эффективной терапии у лиц с РА является является задачей нашей дальнейшей работы.