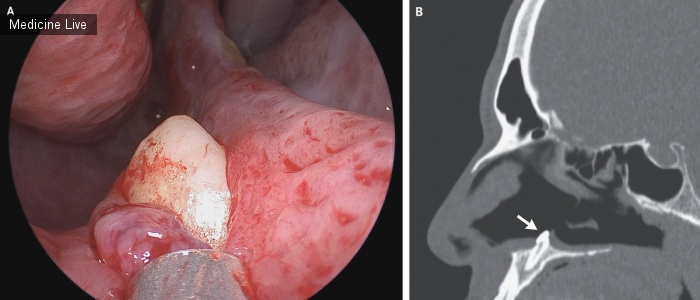

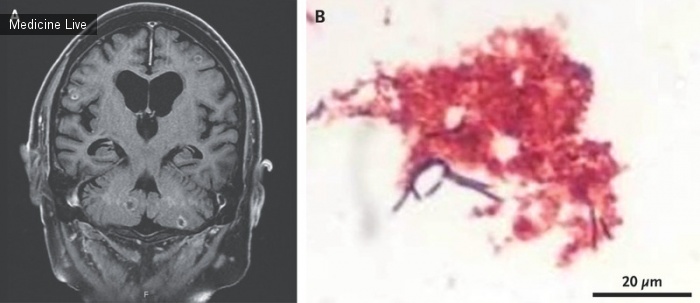

Гипертрофия десен от циклоспорина

Мальчик 7 лет обратился в гематолог-онкологический диспансер для лечения тяжелой апластической анемии. Он получил иммуносупрессивную терапию, которая включала антитимоцитарный глобулин лошади, а затем пероральный циклоспорин. Через несколько месяцев после начала терапии циклоспорином развилась гипертрофия десен. Впоследствии пациента отлучили от циклоспорина, и гипертрофия десен разрешилась. Два года спустя у пациента случился рецидив заболевания, и он получил второй курс лечения лошадиным антитимоцитарным глобулином, а затем пероральным циклоспорином. После нескольких месяцев терапии циклоспорином гипертрофия десен развилась снова и прогрессировала до такой степени, что примерно через год после начала терапии гипертрофированная ткань десен полностью покрыла его верхние резцы (изображение). У него также наблюдался рост волос на лице (гирсутизм – еще один известный побочный эффект циклоспорина). Несмотря на гипертрофию десен, у него не было проблем с пережевыванием пищи. Пациент больше не получает терапию циклоспорином, гипертрофия десен снова разрешилась.

Источник: www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm2026082

Перевод: Казибекова М.Н.