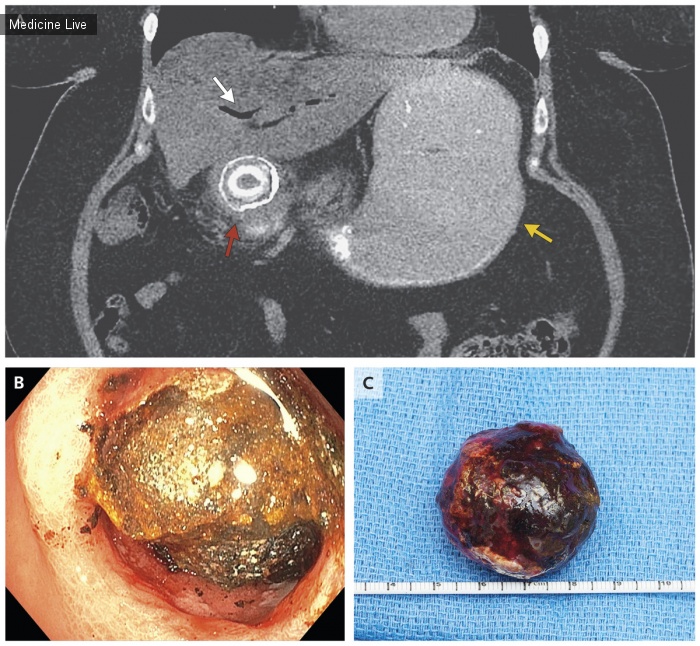

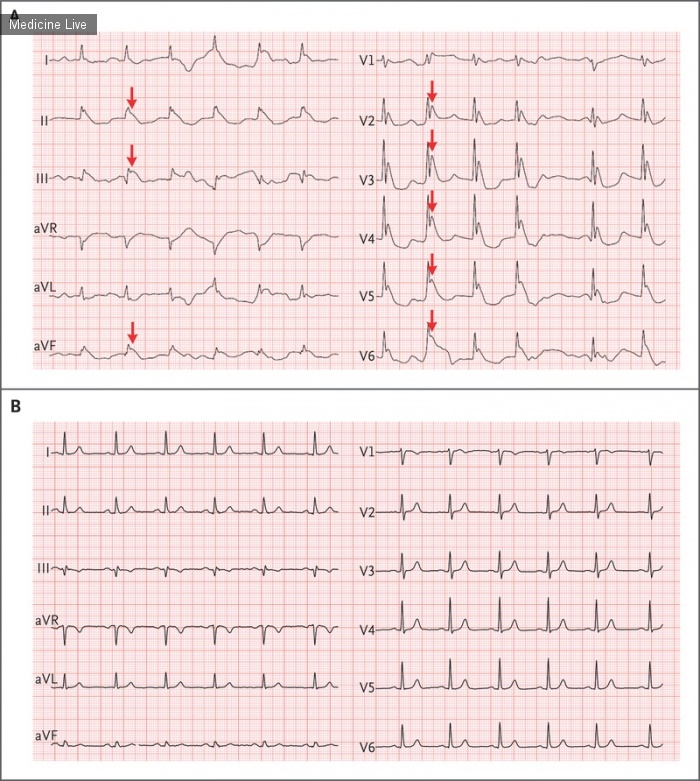

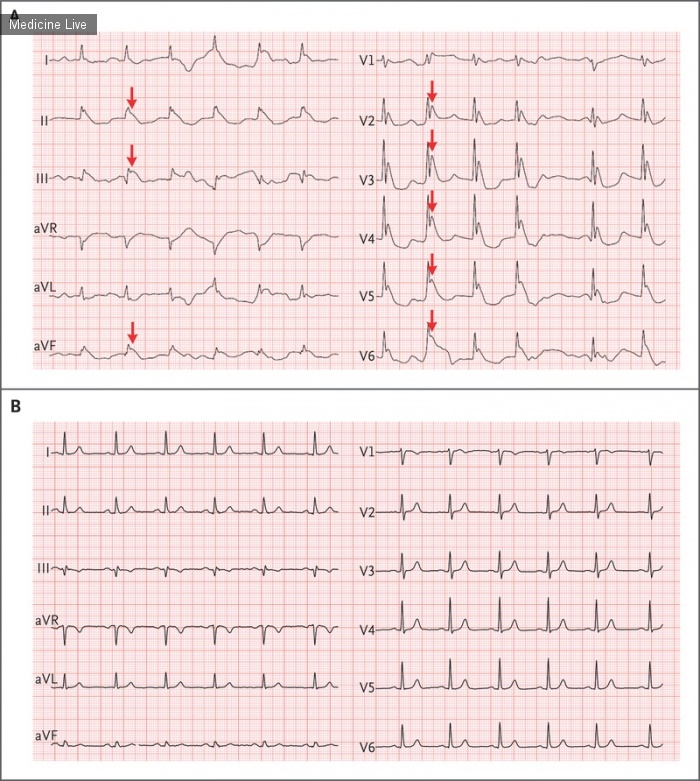

76-летнюю женщину с деменцией и ишемической болезнью сердца в анамнезе доставили в отделение неотложной помощи после того, как ее обнаружили лежащей на улице в течение неопределенного периода времени; температура ее тела на презентации составляла 26 ° C (78,8 ° F). Электрокардиограмма показала заметные волны Осборна, также известные как волны J (панель A, стрелки), наряду с длительной продолжительностью QRS и скорректированным интервалом QT. Лабораторные испытания показали уровень калия в сыворотке 5,7 ммоль на литр (референтный диапазон от 3,5 до 4,6), уровень креатинкиназы 1230 Ед/литр (референтный диапазон от 25 до 190) и рН сыворотки 7,19. Уровень кальция в сыворотке был нормальным. Гипотермия вызывает увеличение активности переходного калиевого тока в сердце, который более заметен в эпикарде, чем в эндокарде. Это неоднородное распределение тока калия приводит к J-волнам, которые обычно наблюдаются в нижних и боковых прекордиальных отведениях, как видно у этого пациента. Величина J волн обычно может быть связана со степенью переохлаждения. В дополнение к гипотермии, волны J были связаны с условиями, которые могут возникнуть при нормотермии (например, гиперкальциемия, синдром Бругады и неврологическое повреждение). После того, как пациент был повторно согрет в течение 12 часов, волны J исчезли, и интервал QT и продолжительность QRS нормализовались (панель B).

Источник:

www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1704534

Перевод: Казибекова