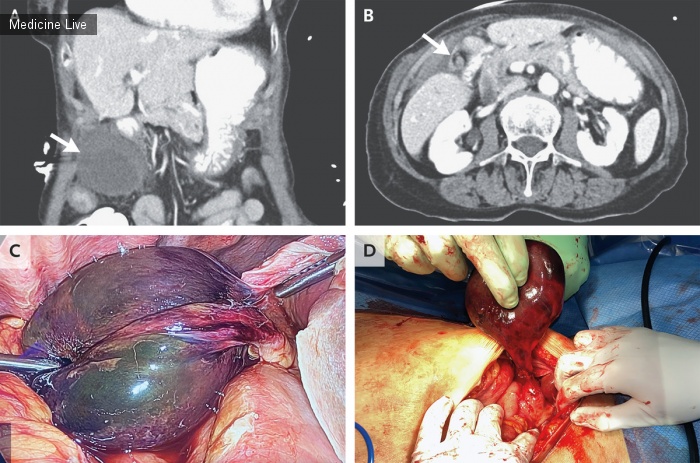

Заворот желчного пузыря

86-летняя женщина поступила в отделение неотложной помощи с жалобами на тошноту, рвоту и боль в правой части живота в течение одного дня. Ее жизненные показатели были нормальными. При физикальном осмотре отмечалась болезненность в правом подреберье с положительным симптомом Мерфи и непроизвольной охраной. Результаты лабораторных исследований были в норме. Компьютерная томография брюшной полости и таза выявила раздутый желчный пузырь с утолщенной стенкой за пределами ямки желчного пузыря (панель А, стрелка). Также наблюдалось закручивание пузырной артерии и протока (панель Б, стрелка), но не расширение общего желчного протока. Было заподозрено заворот желчного пузыря, и больного доставили в операционную. Диагноз был подтвержден при лапароскопии, когда наблюдался свободно плавающий некротический желчный пузырь, окружающий пузырную артерию и проток (панель C). Операция была преобразована в открытую процедуру, были успешно выполнены деторсия и резекция желчного пузыря (панель D). Заворот желчного пузыря возникает, когда желчный пузырь перекручивается вдоль оси пузырной артерии и протока, нарушая приток крови к органу. У пациентов наблюдается острый живот, причину которого может быть трудно диагностировать до операции. Пациентка поправилась после операции и была выписана на 2-й послеоперационный день.

Источник: www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm2118625

Перевод: Казибекова М.Н.