Вывих пальца на стремянке

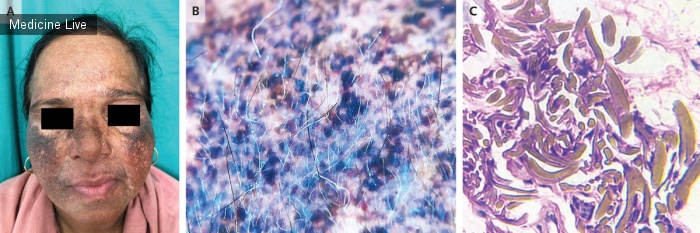

54-летняя женщина обратилась в отделение неотложной помощи с искривленным, болезненным пальцем после того, как она упала навзничь на вытянутую руку 1 часом ранее. При физикальном осмотре отмечено дорсальное смещение правого пятого («мизинца») пальца в проксимальном и дистальном межфаланговых суставах. Пациент не мог пошевелить пальцем. Признаков нейроваскулярной недостаточности не выявлено. На рентгенограммах правой кисти выявлен дорсальный вывих проксимального и дистального межфаланговых суставов пятого пальца, что создавало форму «стремянки» (панель А, вид сбоку; Панель В, вид заднего панциря). Поставлен диагноз одновременного вывиха проксимального и дистального межфаланговых суставов пятого пальца. Несмотря на то, что вывих межфалангового сустава встречается часто, одновременные вывихи в пределах одного пальца встречаются редко. Проведено лечение с закрытой репозицией и шинированием пальца. Через три недели после вправления шина была удалена, и пациенту было рекомендовано возобновить активный диапазон движений пальцем без нагрузки еще на 4 недели. Через 6 месяцев наблюдения у пациента палец полностью функционировал .

Источник: www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm2302974

Перевод: Казибекова М.Н.